La población española ha crecido en lo que va de siglo en ocho millones de personas, un 20% sobre su población inicial de 40 millones, el doble del aumento experimentado en el mismo periodo por los demás países que formaban parte de la Unión Europea (UE) en el año 2000. Todo ese crecimiento es debido a la inmigración, puesto que la natalidad sigue disminuyendo y es ya menor que la mortalidad. A la vez, entre 2000 y 2022 la distancia entre el PIB per cápita español y el del resto de los países de la UE-15 ha aumentado, un resultado de la baja productividad de la economía española. La concentración de los inmigrantes en puestos de baja cualificación y bajos salarios, junto con su menor tasa de ocupación, provocan un aumento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país.

Análisis

La inmigración es el fenómeno que de forma más radical ha transformado a la sociedad española en lo que va de siglo, con influencia en prácticamente todas las esferas relevantes, empezando por el núcleo de cualquier sociedad, su tamaño, composición y evolución, es decir, su demografía. Pero la inmigración afecta a muchos otros ámbitos en el terreno social, económico y político: el mercado de trabajo, el estado de bienestar, el sistema de pensiones, la desigualdad, la pobreza, la productividad, la riqueza del país, el mercado de la vivienda, la política exterior, el sistema de partidos, el cambio cultural…

En muy pocos años España ha pasado de ser un país sin inmigrantes a uno de los de más alta inmigración en la UE, con la diferencia extra de que el proceso que se inició hace unos 65 años en los países del centro de Europa (Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania…. que comenzaron a recibir inmigración en grandes números en los años 60) se ha producido en España de un modo mucho más concentrado, en apenas 25 años. En la actualidad, España tiene niveles de población inmigrante semejantes a Alemania o Bélgica, superiores a Dinamarca, los Países Bajos, Francia e Italia.

En concreto, la población inmigrante en España supone ya el 18% de la total, pero su peso es mucho mayor entre la población en edad activa: por cada 100 españoles autóctonos (nacidos en España) en las edades de mayor actividad laboral (de 25 a 49 años) hay 38 inmigrantes en esos mismos grupos de edad. Numerosas fuentes presentan cifras mucho menores porque identifican como inmigrantes sólo a los “extranjeros”, es decir, a los que no tienen la nacionalidad española. Pero una buena parte de los inmigrantes llegados a España en años anteriores han logrado ya la nacionalidad española, que resulta fácil y rápidamente accesible para los inmigrantes latinoamericanos (el grueso de la inmigración en España). El inmigrante que accede a la nacionalidad española obtiene derechos de los que carecía previamente (como la libertad de entrar y salir del país sin restricciones o el voto en todo tipo de elecciones) pero analíticamente debe seguir siendo considerado un inmigrante según la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (División de Población de las Naciones Unidas): una persona que vive en un país diferente a ése en el que nació. En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) identifica a 2.500.000 personas nacidas en el extranjero que residen en España y tienen nacionalidad española (Padrón 2022).

La población española ha crecido en ocho millones de personas desde el año 2000, un crecimiento completamente debido a la llegada de inmigrantes, con un saldo migratorio muy superior al experimentado por nuestros socios comunitarios. A comienzos de siglo, en el año 2000, la población de la UE (entonces de 14 países, si excluimos a España), era de 334 millones de personas. En 2023, esos mismos 14 países habían aumentado su población en un 10%, hasta llegar a los 368 millones, mientras que España lo había hecho en un 20%, duplicando por tanto el ritmo del resto. Desde que se levantaron las restricciones a la movilidad establecidas durante la pandemia del COVID-19, el aumento del número de inmigrantes en el país es de más de 600.000 anuales, superando así el ritmo de entradas de fases anteriores. Desde enero de 2022 hasta octubre de 2023, las cifras más recientes del INE arrojan un aumento de 1.035.000 personas nacidas en el extranjero residiendo en España.

Mientras tanto, la natalidad ha seguido disminuyendo a lo largo de todo este periodo y el número de fallecidos al año es ya mayor que el de nacidos, produciendo por tanto un crecimiento vegetativo negativo.

A diferencia de países que han establecido políticas de inmigración selectivas, España, en lo que va de siglo, ha seguido una vía de liberalización tácita que ha permitido la llegada anual de cientos de miles de inmigrantes, gran parte de los cuales han permanecido años irregularmente para luego legalizar su situación a través de los canales de regularización ordinaria o extraordinaria. Esta liberalización informal, no declarada pero efectiva, ha beneficiado especialmente a los procedentes de países latinoamericanos, en su mayoría exentos de la solicitud de visado.

La mayor parte de la inmigración recibida por España –excluyendo a la procedente de países europeos con PIB per cápita semejante o superior al español– tiene, como media, un nivel bajo o medio de cualificación, especialmente bajo en el caso de la migración procedente de África, y ha encontrado su hueco ocupacional básicamente en el sector de los servicios (comercio, hostelería, distribución, transporte, servicios a las personas…) con porcentajes menores ocupados en la construcción y la agricultura. La disponibilidad de este nuevo aporte de población en edad activa alimentó en su momento la burbuja inmobiliaria, que habría sido imposible sin la existencia de este volumen extra de mano de obra, y alimenta ahora una economía basada en los servicios.

En el mismo periodo en que se ha producido este gran crecimiento poblacional, entre 2000 y 2022, el PIB per cápita español aumentó en 12.300 euros, el francés lo hizo en 14.300, el alemán en 20.400, el belga en 22.400 y el de los Países Bajos en 30.800. La distancia de España con los países más ricos del área euro ha aumentado y el PIB per cápita español sigue por debajo del de todos los países que ya formaban parte de la UE (entonces Comunidad Europea, CE) cuando se incorporó a ella en 1986. La baja productividad de la economía española es señalada a menudo como uno de sus más importantes problemas estructurales, mientras que esa disponibilidad de una abundante oferta de población de calificación media-baja incentiva la inversión en servicios de bajo valor añadido.

La participación de los inmigrantes en la industria –el sector económico más productivo– es muy pequeña (excluyendo la construcción y las industrias agroalimentarias, como las cárnicas) y lo mismo ocurre con los servicios de mayor cualificación (como la banca o la investigación). En conjunto, los inmigrantes se mantienen en la economía española en sectores de menor productividad, que ofrecen peores condiciones laborales y menores salarios. Como señala el informe sobre la Integración de la Población Extranjera en el Mercado Laboral Español (Mahía y Medina, 2022), los ingresos salariales medios de los extranjeros procedentes de América –básicamente latinoamericanos– son un 37% más bajos que los de los españoles, un 34% en el caso de los africanos y un 17% en el de los europeos. Las diferencias son mayores en el caso de las mujeres extranjeras.

Por otra parte, como constata ese mismo informe, los inmigrantes tienen menores tasas de ocupación que los autóctonos –cuando se comparan los grupos de edad centrales de actividad, de 25 a 64 años–, y por tanto mayores tasas de paro. En concreto, la Encuesta de Población Activa (INE) más reciente (4º trimestre de 2023) señala un 15% de tasa de desempleo para los inmigrantes varones extracomunitarios, frente a un 10% para los españoles y un 11% para los comunitarios. Las diferencias son mucho mayores en el caso de las mujeres (tasas de paro del 22% para las extracomunitarias, 12% para las españolas y 17% para las comunitarias).[1]

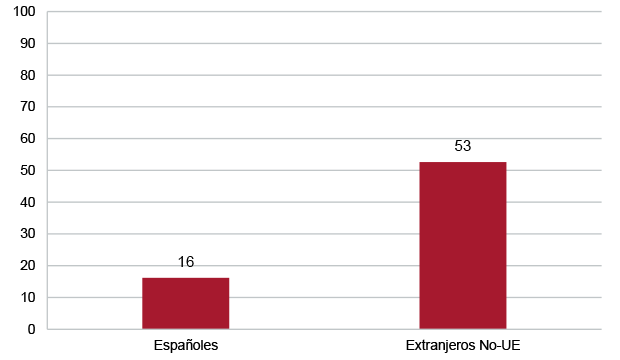

La combinación de una menor ocupación y del mantenimiento de los ocupados en puestos de bajos salarios se traduce en un volumen muy importante de población inmigrante situada en “riesgo de pobreza” o incluso en “privación material”. El 53% de los extranjeros residentes en España y procedentes de países no-UE se encontraban en riesgo de pobreza en el año 2022, frente al 16% de los españoles, según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Los porcentajes de extranjeros no-UE en situación de “privación material” eran mucho mayores que los referidos a los españoles, con casi dos tercios de estos inmigrantes en situación de no poder afrontar un gasto imprevisto.Aunque no se publican estadísticas que recojan el origen de los beneficiarios de las ayudas públicas (estatales, autonómicas o locales) o privadas (Cáritas, Cruz Roja, Bancos de alimentos, comedores gratuitos…) destinadas específicamente a los situados en condiciones de pobreza, es evidente que los inmigrantes se encuentra más a menudo en esas condiciones.

El medio/bajo nivel de cualificación de buena parte de la inmigración que recibe España tiene una peligrosa tendencia a cronificarse a la vista de los resultados educativos de las llamadas “segundas generaciones” de inmigrantes, que presentan tasas de abandono escolar mucho más altas que las de los autóctonos, lo que condena a muchos de estos adolescentes a un futuro de desempleo, y/o a trabajos mal pagados y precariedad laboral. En conjunto un tercio, 33%, de los alumnos nacidos fuera de España, abandonan sus estudios al acabar la etapa obligatoria a los 16 años, frente al 16% de los autóctonos. El abandono es mucho mayor entre los inmigrantes varones que entre las mujeres y especialmente alto en inmigrantes de algunos orígenes.